少子高齢社会のまちの持続と再生に向けて

−協働的リノベーションが必要−

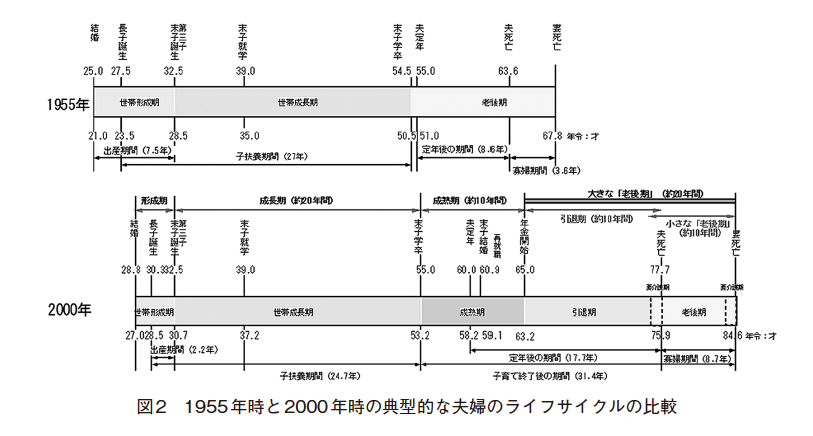

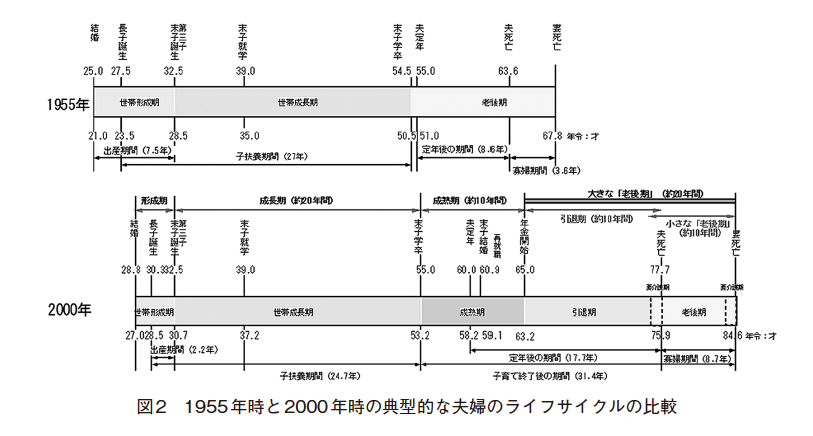

そこで、まず、人のライフサイクルの話をしよう。図2は、1955年時と2000年時の典型的な夫婦の結婚以降のライフサイクルを図式化したものである。両者のどこが違うかというと、2000年以降の夫婦は、結婚年齢は遅延しているが、子育て期間は子供数の減少によりむしろ短縮している。ところが、子育て終了後の期間は約3倍にも長くなっている。20世紀の家づくりの焦点が子育て期にあったのは言を俟たないが、それ故に、子育て後の30年以上の期間は全く視野の外にあったのである。だから、20世紀の家寿命の想定は25〜30年が妥当とされた。しかし、そうした想定で20世紀中に家を建てた人、買った人、即ち現シニア層は家寿命の当初想定をはるかに超える30年余の人生が続く事態に直面している。家を建て替えるか、別のところに住み替わるか、あるいは家の耐久性を高める改修をするか、現シニアはその選択を迫られているし、建築関係者はそうした事態に手を差し伸べなければならない。若者向けのリノベーションは既にブームに近い状況になりつつあるが、住宅改修、リノベーションの大需要は実はシニア層のところにある。

さて、そうした“人のライフサイクル”に纏わる問題だけでなく、人や家族のライフサイクルと“街のライフサイクル”が連動しているというより大きな問題がある。なぜなら、20世紀後半の街づくり、特に新規住宅地開発は、一気に開発し、一気に同じ世代、同じ家族構成、同じライフスタイルの人を入居させたからである。しかも、1980年代からバブル期までの住宅価格の高騰と、それ以降現在に至る価格下落の大波の中で、人々はローンを組んで取得した住宅に縛り付けられてしまっている。買った時より安い値段で売って、次の住宅に移り住むという人は中々いない。

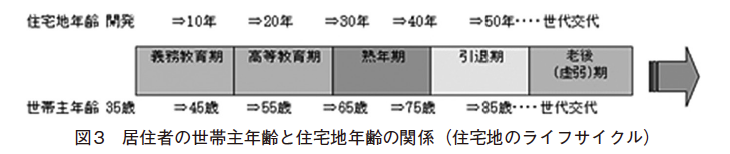

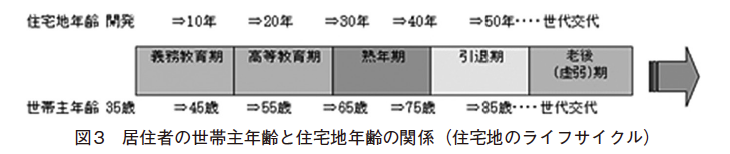

その結果、新しくできた街(より正確に云えば開発単位)毎に、街の年齢とそこに住む家族の世帯主年齢は約35歳差で、住み手のライフステージの変化に伴って、街の様相も変化していく。35歳差の理由は、住宅ローンの組成や子供の年齢から考えて、35歳が家の買い時、建て時の適齢期だからである。開発後10年目(街年齢10歳)くらいまでは小中学生の子供たちの声がこだまし、遊び場が足りない、小学校が足りないとの声が大きい。開発後20年目(街年齢20歳)を迎えると、子供が高校生や大学生になり、街も大人びてくる。開発後30年目(街年齢30歳)を迎えると、リタイアしたお父さんたちの姿が目立ち始める。開発後40年目(街年齢40歳)を迎えると、車の運転が苦手な未亡人が目立ち始める。開発後50年目(街年齢50歳)を迎える頃には、初代の入居者のかなりが鬼籍に入り始める。そうなると家や土地の相続や継承問題が街のあちこちで起きる。その結果は開発後60年目(街年齢60歳)に判明する。次の世代で街がにぎわっていれば、街の二巡目の循環が始まる。そうでなければ消滅の危機に直面する。(図3)

さらに多少大胆に云えば、こうした見立ては既成市街地にも当てはまる。沿道整備や再開発が行われてから50年〜60年目頃に、初期事業に関わった人の多くが鬼籍に入る。そうすると建物や土地の継承と、それに伴う土地利用の転換が起きやすい。2014年は1964年の東京オリンピックから丁度50年目であったが、青山通り沿いの建築更新が活発なのは、単に2020年の東京オリンピックが決まったからだけではないと思う。青山通り沿いのビルや土地の所有関係が相続や事業継承等で流動化していることが影響しているかもしれない。あるいは地方の中心市街地が衰退しきっているのは、高度経済成長期で繁栄を誇ってからちょうど50〜60年目を迎えているからではないか。うまく代替わりができず、建物や土地が遊休化、放置された姿である。