はじめに

スプロール市街地とは、都市の急速な発展に伴い、近郊農村において農地を蚕食するように無秩序、無計画に広がっていった市街地を指し、道路や上下水道といった公共施設の整備が後追い的になり、非効率な公共投資に繋がる傾向にあることが問題視されてきました。また、スプロール市街地では区画整理実施地域や団地開発地に比べ空き家が発生しやすいといった指摘もあります[1]。スプロールへの対策を考える上では、「どんな開発がスプロールに該当するのか」を定めることが重要ですが、建物や市街地の様々な条件を客観的に評価し、分類することは容易ではなく、これまでに多くの方法が提案されています。例えば本研究会の昨年度の記事[2]では、埼玉県の3自治体を対象に、500m四方の領域単位で物的環境を表す指標を基に類型化し、スプロール市街地の可視化を行いました。

これを参考に、この記事では、まず最新(2022年)の建物データを用い、対象地域のすべての建物を建築面積や周辺の物的環境を基に、クラスター分析で類型化します。さらに、1997年以降の複数時点の建物データと比較し、各建物の敷地がどの時期に開発されたものなのか突き止め、開発の形態がどのように変化してきたのか考察することを目指します。

対象地・分析手法

(1)対象地対象地は埼玉県南東部に位置する朝霞市、志木市、和光市、新座市としました。この4市は東京都区部に近く、表1に示すように対象期間に埼玉県内でも高い人口増加率を記録しています。各市域には現在も多くの農地が残っていますが、対象期間(1997年~2022年)に多くの農地が宅地に転用されてきたと考えられます。なお歴史的には、明治期まで4市とも新座(にいくら)郡に属していたつながりの深い地域で、現在も「朝霞地区4市」として、広域での課題や情報の共有、検討等が行われています[3]。

| 都市名 | 面積(㎢) | 人口(1995年国勢調査) | 人口(2020年国勢調査) | 増加率 |

|---|---|---|---|---|

| 朝霞市 | 18.34 | 110,789 | 141,083 | 27.3% |

| 志木市 | 9.05 | 64,430 | 75,346 | 16.9% |

| 和光市 | 11.04 | 62,588 | 83,989 | 34.2% |

| 新座市 | 22.78 | 144,726 | 166,017 | 14.7% |

(2) 分析手法

今回の分析では、昨年の記事と同じくクラスター分析と呼ばれる方法を用います。クラスター分析は、データが互いに似たものを同じグループ(クラスター)として認識することで、多様で多量のデータから知見を得るための分析手法で、生物学の遺伝子発現分析からマーケティングまで、幅広い分野に応用されています。

なお、クラスター分析の中でも、昨年と同じく階層クラスター分析のWard法を用いました。階層クラスター分析は、データの似ている度合い(距離)をもとに、階層的にクラスター(グループ)に分類する手法です。Ward法は、小さなクラスターから出発して、2つのクラスターを併合したときに、どのくらいデータのばらつきが増えるかを考えながら、似ているグループを逐次的に併合していく手法です。

(3) クラスター分析に用いる8つの指標

本分析ではクラスター分析に用いる指標として、建築物、道路、農地の3つの視点から都市の物的環境を表す8つの指標を用いました。

・建築物に関する指標

① 建築面積

その建物自身の建築面積です。戸建住宅では小さく、集合住宅、学校、工場といった順に大きくなっていくと考えられます。

② 平均建築面積

建物の半径200 m以内の建物の建築面積の平均値です。周囲を戸建住宅に囲まれていれば小さく、工場等が混在していれば大きくなると考えられます。

③ 棟数密度

建物の半径200 m以内の建物の棟数密度(棟/ha)です。

・道路に関する指標

④ 道路密度

建物の半径200 m以内の道路(線)密度を用いました。

⑤ 道路方向秩序

建物の半径200 m以内の道路がどれだけ整然としているかを表す指標です。道路が碁盤の目状に整備されていると大きい値を取ります。詳細な算出方法については昨年度の記事の補注をご覧ください。

⑥ 行き止まり数

建物の半径200 m以内の行き止まりの数です。無計画な市街地では道路の接続性が低く、行き止まりは多くなると考えられます。

・農地に関する指標

⑦ 農地率

建物の半径200 m以内に占める農地の割合です。

⑧ 一筆当たり農地面積

建物の半径200 m以内の農地の面積の平均値です。農地が存在しない場合は0としています。

(4) 時系列分析

今回の分析では、㈱ゼンリン Zmap-TOWNⅡデジタル住宅地図による7時点(1997年、2003年、2008年、2014年、2016年、2020年、2022年)の建物データを用いることで、各建物の敷地がどの時期に開発されたのか推定します。具体的には、2022年(最新)の建物データに過去(例えば2020年)の建物データを重ね、各建物について重なりがあるかどうかを判定し、重なりがある場合はその時点で既に開発されていたと見なします。これを1997年~2020年の6か年について行い、重なりがあると判定された年のうち最も古いものを、おおよその開発時期と考えます。例えば、1997年、2003年には重なりがなく、2008年には重なりがあった建物は、2003年~2008年の時期に開発されたものと考えます。また、1997年の時点で既に重なりがある建物は、1997年以前に開発されたことがわかります(実際にはこれが最も多くなると予想されます)。

(3)と(4)の分析を行うと、2022年に存在する全ての建物について、「クラスター分類」、「開発時期」の2つの属性が付与されます。主にこの2つの属性をもとに、考察を行っていきます。

分析結果

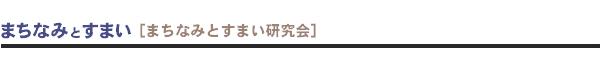

(1) クラスター分析クラスター分析の結果、全建物(124869棟)を8つのクラスターに分類することができました。表2に各クラスターの指標の平均値を示しています(クラスターは、棟数密度の高い順に並び替えています)。これらの指標値と、実際の建物の地図を基に、各クラスターの性質について考察していきます。

・クラスター1

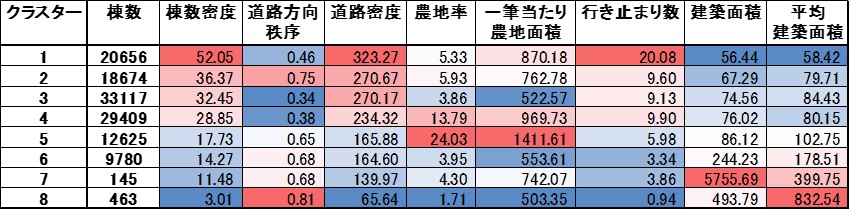

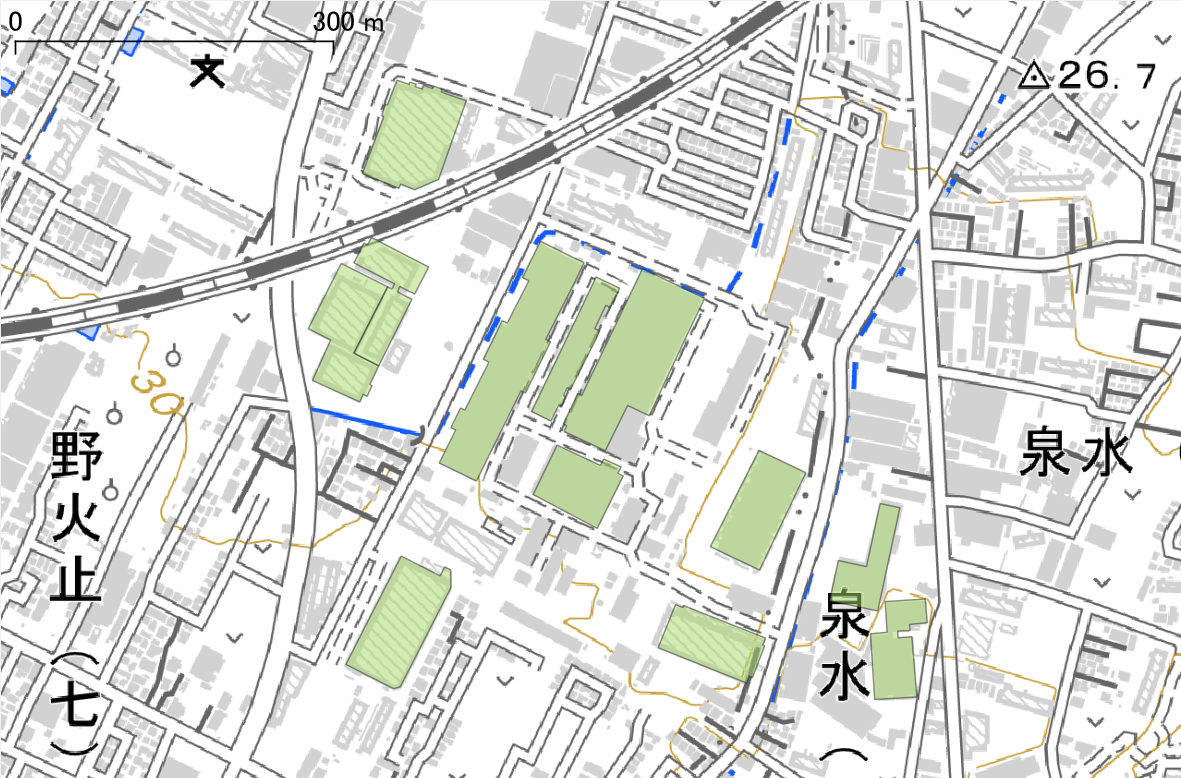

クラスター1は棟数密度や道路密度、行き止まり率が最も高く、建築面積、平均建築面積は最小となっていることから、図1のように戸建住宅等が建ち並ぶ比較的高密な市街地がここに分類されていることがわかります。一方、道路方向秩序は比較的低く、対象4市ではそれほど区画が整理されていない地域も高密に利用されていることが示唆されます。

図1:クラスター1に分類された建物の例(着色部)

背景は地理院地図[4](淡色地図)を使用、以下図8まで同様

・クラスター2

クラスター2は、クラスター1と比較すると棟数密度、道路密度、行き止まり数が小さく、建築面積・平均建築面積が大きいことから、クラスター1よりも少し低密な市街地であることがわかります。しかし、道路方向秩序は対照的に高く、道路網が比較的整理された市街地が分類されているようです。

図2:クラスター2に分類された建物の例(着色部)

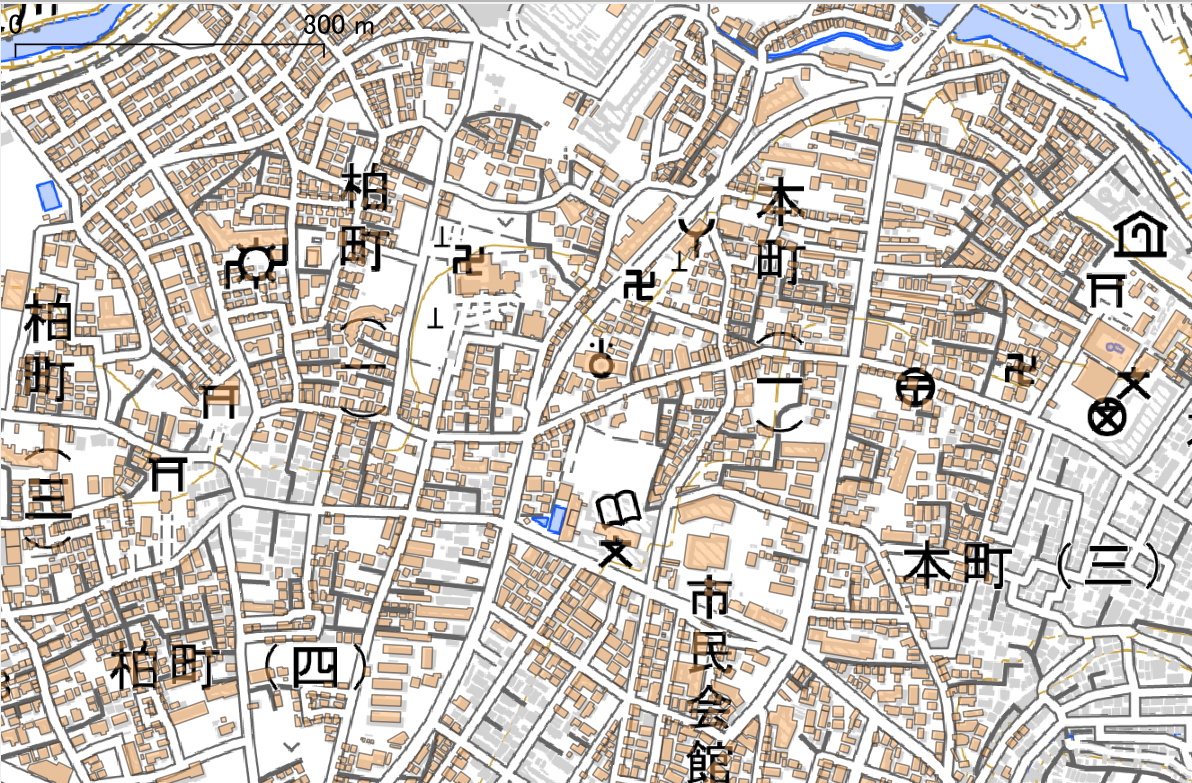

・クラスター3

クラスター3は指標値を見るとクラスター2に似ていますが、比較すると道路方向秩序の低さと農地率、一筆当たり農地面積の小ささに特徴づけられているようです。地図上で分布を見てみると、図3の志木市中心部のように旧来の市街地や集落が多く分類されていることがわかりました。したがって、いわゆるスプロール的な市街地像とは異なると考えられます。

図3:クラスター3に分類された建物の例(着色部)

・クラスター4

クラスター4は、棟数密度はクラスター3より少し低い程度ですが、道路方向秩序が低く、農地も多いことから、ややスプロール的な市街地である可能性があります。実際の建物を地図で見てみると、農地が散発的に開発され、戸建住宅に転用されている地域であることが見て取れ、やはりスプロール市街地を含むクラスターであるといえそうです。

図4:クラスター4に分類された建物の例(着色部)

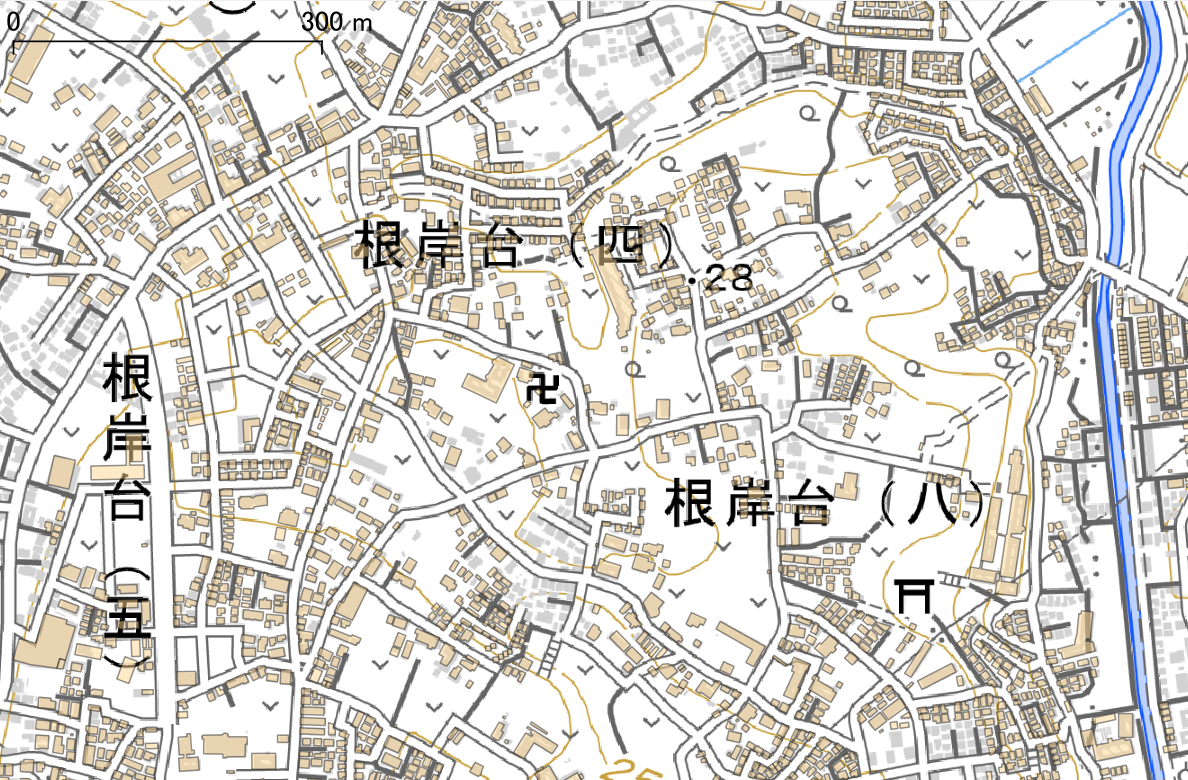

・クラスター5

クラスター5は、農地率の高さと一筆当たり農地面積の大きさが目立ちます。しかし、棟数密度はクラスター6~8ほど低いわけではなく、建築面積・平均建築面積も100㎡前後であることから、郊外部の広大な農地の間に散発的に開発された戸建住宅を含んでいる可能性があります。実際、分類された建物を地図で確認すると、郊外の畑の中に所々戸建住宅が建ち並んでいるのが確認できました。これはスプロールに該当する建物であるといえそうです。

図5:クラスター5に分類された建物の例(着色部)

・クラスター6

クラスター6は、棟数密度がさらに低く、建築面積はやや大きくなっていますが、農地率・農地面積は小さめです。地図上で確認すると、駅周辺や幹線道路沿いの雑居ビル・店舗やマンション・団地等の集合住宅など、比較的規模の大きい建物が多く含まれていることがわかりました。

図6:クラスター6に分類された建物の例(着色部)

・クラスター7

クラスター7は、建築面積が突出して大きく、分類された建物は145棟しかありません。確認すると、工場や駅等の大規模な建物が含まれていることがわかりました。本記事の主な関心であるスプロールにはあまり関係しなそうです。

図7:クラスター7に分類された建物の例(着色部)

・クラスター8

クラスター8も、463棟と少なく、棟数密度に加え、道路密度、農地率、農地面積、行き止まり数も最小となっています。ここには、駐屯地の建物など、クラスター7よりは一回り小さい中規模建物が多く分類されていました。これも、スプロールにはあまり関連しないといえるでしょう。

図8:クラスター8に分類された建物の例(着色部)

以上をまとめると、スプロールの傾向がある建物を多く含むのはクラスター4,5であると考えられます。この2つの違いを要約すると、クラスター4に比べてクラスター5は低密で、農地率・農地面積が大きく、道路方向秩序が大きいと言えます。

(2) 時系列分析

次に、開発時期別の建物棟数を確認します(表3)。やはり、1997年以前に開発された建物が最も多く、6割強を占めるという結果になりました。ただ逆に言うと、4割弱は最近25~30年ほどの間に建った建物であるということです。現在建物が建っている敷地の4割弱が、1997年時点では未開発の農地や空地だったと見ると、対象地域における開発圧力の高さが窺えるのではないでしょうか。

(3) クラスター×時系列

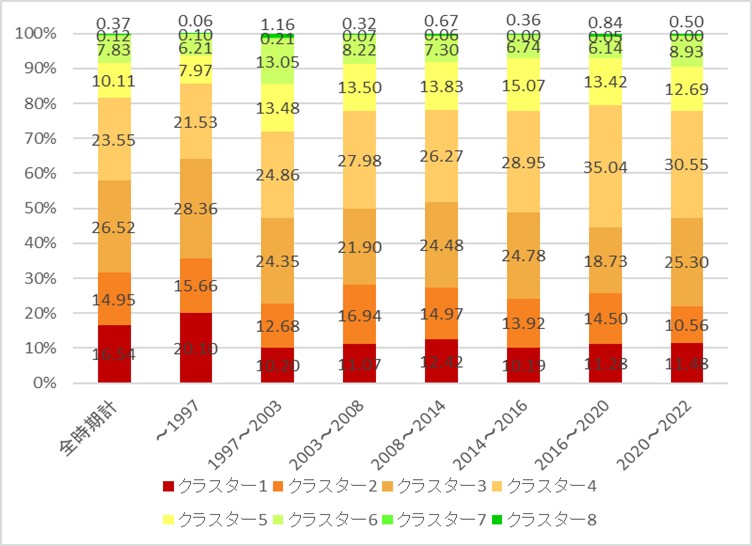

続いて、開発時期別の建物棟数に占める各クラスターの比率を見てみましょう(図9)。まず、1997以前の時期におけるクラスター1の割合の大きさが目立ちます。これは、現在の高密市街地は1997年以前の早い時期に開発された割合が比較的大きいことを意味しています。

一方、1997年以降の時期については、概ね同じような比率で推移しており、明確な増減を読み取るのは難しそうです。強いて言えば、先ほどスプロールに該当するとしたクラスター4が増加傾向にあると言えるでしょうか。もう一方のクラスター5は1997年の前後で増えた後は概ね横ばいで推移しています。これは何を意味しているのでしょうか。次節では、クラスター4とクラスター5の違いについて、もう少し掘り下げてみます。

図9:開発時期別の各クラスターに属する棟数の比率

(4) 区域区分との関連

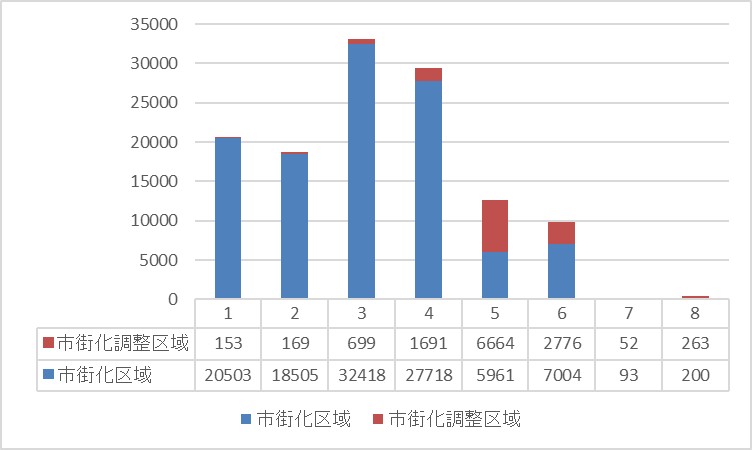

(1)の最後に記したように、スプロールに該当する建物を多く含むと考えられるクラスターのうち、クラスター4は高密で農地が少なく、クラスター5は低密で農地が多いという特徴を持つのでした。これは、クラスター4はより「市街」的で、クラスター5は「郊外」的なクラスターであることを示唆しています。そこで、都市計画で市街地の範囲を規定する制度である区域区分との関連を見てみます。区域区分は、都市の無秩序な市街化を防止し、計画的に市街地整備を進めるために、都市計画区域を優先的に市街化すべき区域(市街化区域)と、当面市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)に分ける制度で、対象4市では1970年に当初の指定が行われました。

図10に、各クラスターの区域区分ごとの棟数を示します。全体では、市街化調整区域に立地する建物は全124869棟のうち12467棟、約1割に過ぎません。しかし、クラスター5では市街化調整区域の建物が半分を超えており、顕著に多くなっています。また、市街化調整区域の建物のうち半分以上がクラスター5に分類されています。大まかに言うと、クラスター5は、市街化調整区域のスプロール的な建物を、クラスター4は市街化区域内のスプロール的な建物を多く含んでいることが示唆されます。

図10:各クラスターの区域区分別建物棟数

ところで、従来都市計画の分野で指摘されているスプロール開発は、市街化調整区域の散発的で無計画な開発に主眼を置いていると言えるでしょう。ここまで見たように、クラスター5にはこのような市街化調整区域のスプロール開発による建物が多く含まれているようです。また、(3)で見たように、このような開発は横ばいで推移しており、市街化調整区域におけるスプロールは近年も引き続き進行していると考えられます。

一方で、クラスター5のうち半分弱は市街化区域内の建物であることから、今回クラスター分析に用いたような物的環境を基準に定量的に類型化すれば、市街化区域内でも似たような状況が発生している可能性があります。クラスター4についても同じようなことが言えます。クラスター4はほとんどが市街化区域内の建物ですが、市街化区域内といえども一様ではなく、農地が多く残る中、最小限の道路とともに場当たり的に開発されたとみられる宅地が含まれていました。これまでスプロールとみなされることは少なかった市街化区域内ですが、場所によっては事実上スプロールの状況も発生していることが示唆されました。

市街化区域は「優先的に市街化すべき区域」なので、市街化区域内で開発が行われること自体は都市計画の意図するところです。ただ、クラスター4がやや増加傾向にあったことから、その中でも事実上スプロール的な開発がかなりの割合を占めるようになってきていることが懸念されます。

おわりに

本記事では、昨年度に引き続きスプロール市街地に着目し、建物単位で周辺の物的環境などを基にクラスター分析を行い、開発時期や区域区分と合わせて分析しました。その結果、まずスプロール開発による建物を多く含むと見られる2つのクラスターが得られました。中でも、より低密なクラスター5は市街化調整区域を中心に分布し、開発数割合は近年まで横ばいで推移していること、やや高密なクラスター4はほとんどが市街化区域内で、割合はやや増加傾向であることから、市街化区域内でのスプロール的な開発が懸念されること等がわかりました。市街化区域内であっても、農地の無計画な宅地転用は、インフラ整備・維持費の増大や交通渋滞、他方では都市農地の分断や非農家住宅への農薬飛散などにつながり、住環境と営農環境の双方にデメリットをもたらす可能性があるため、何らかの対策が必要です。

市街化区域内農地(都市農地)は、都市計画法上長らく「宅地化すべきもの」という位置づけでしたが、2016年の都市農業振興基本計画において、都市に「あるべきもの」という位置づけに大きく転換されました[5]。その背景には、農産物供給のみならず景観形成、防災、農作業体験の場といった、都市農地の持つ多面的な機能に対する認知があります。これまで都市計画の中で広く議論されてきた市街化調整区域における農・住のあり方はもちろんですが、市街化区域内においても、都市農地を住宅の狭間で維持し、その機能を発揮していくために、住宅と農地の共存できるあり方を考えるべき段階に来ていると言えるでしょう。

文責:大草裕樹

注記

本記事は東京大学CSIS共同研究No. 1403 の成果の一部です(Zmap-TOWN II 埼玉県 データセット)。参考文献

[1] 和氣 悠, 氏原 岳人, 阿部 宏史:“住宅地のつくられ方”からみた撤退パターンのモデル化, 都市計画論文集, Vol. 52-3, pp. 1029-1035, 2017[2] まちなみとすまい研究会(2023),「スプロール市街地の空間的広がりを可視化する」(URL: https://jutaku-sumai.jp/town/sprawl/sprawl.html)

[3] 志木市,高齢者施策・在宅福祉サービス - ずっと住み続けたいまち 志木 (URL: https://www.city.shiki.lg.jp/site/kourei-zaitaku/2855.html)

[4] 国土地理院, 地理院地図(URL: https://maps.gsi.go.jp/)

[5] 国土交通省,報道発表資料:「都市農業振興基本計画」を閣議決定 ~農地を都市に「あるべきもの」へと転換~(URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000095.html)